Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Je fais partie depuis 2017 de la deuxième ligne de diagnostic pour les TSA chez les adultes dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’autisme

au sein des troubles du neuro développement 2018 – 2022 puis la Stratégie nationale TND 2023-2027. Dans ce cadre j’ai été formée par le Centre Ressource Autisme du Bas Rhin avec qui je travaille toujours en partenariat.

Dans ce contexte je suis habilitée à réaliser différentes étapes du diagnostic selon les recommandations de bonnes pratiques de l’ Haute Autorité de Santé, incluant notamment

- Le réalisation du bilan neuropsychologique, incluant selon les besoins et indications

- une évaluation des capacités cognitives : mémoire, attention, réflexions

- une évaluation de la cognition sociale : reconnaissance des émotions, réactions aux situations sociales, capacités à « se mettre à la place de… »

- une évaluation du niveau de fonctionnement intellectuel

- La passation de l’ADI-R (Adult Interview Diagnostic – Entretien pour le diagnostic de l’autisme) et des échelles et questionnaires spécialisés (Vineland, AASQ, AQ, SRS-2…)

A propos du diagnostic de TSA : « Il arrive que des personnes avec un TSA arrivent à l’âge adulte sans diagnostic posé. Cela peut être lié à un cadre familial et scolaire très structuré et routinier, à un niveau intellectuel élevé permettant à la personne de compenser en partie ses difficultés, ou encore à des troubles associés qui rendent difficile la mise en évidence d’un fonctionnement autistique. Toutefois, même si le diagnostic est tardif dans la vie de la personne, il reste indispensable pour optimiser son parcours de soin et de vie. »

« Le diagnostic est une clé de compréhension : Pour la personne, mettre un mot sur le sentiment de différence qu’elle identifie subjectivement depuis l’enfance peut contribuer à améliorer son image de soi. Le diagnostic offre une reconnaissance des efforts fournis par la personne pour s’intégrer à la société, et réduit la culpabilité liée aux échecs rencontrés. Il permet aussi d’expliquer

à l’entourage l’origine du handicap et de mieux comprendre ses répercussions au quotidien. »

« Le diagnostic élargit les perspectives d’accompagnement : Certaines aides ou dispositifs ne seront accessibles à la personne que si elle bénéficie d’un diagnostic posé. En effet, les structures qui accompagnent spécifiquement les personnes avec TSA sont généralement soumises à une orientation via la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH).

Parmi les dispositifs spécialisés, on retrouve par exemple : des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD), des Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), des Equipes Mobiles Autisme (EMA), des Dispositifs Emploi Accompagné (DEA), etc. »

Source : Centre Ressource Autisme 67

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)

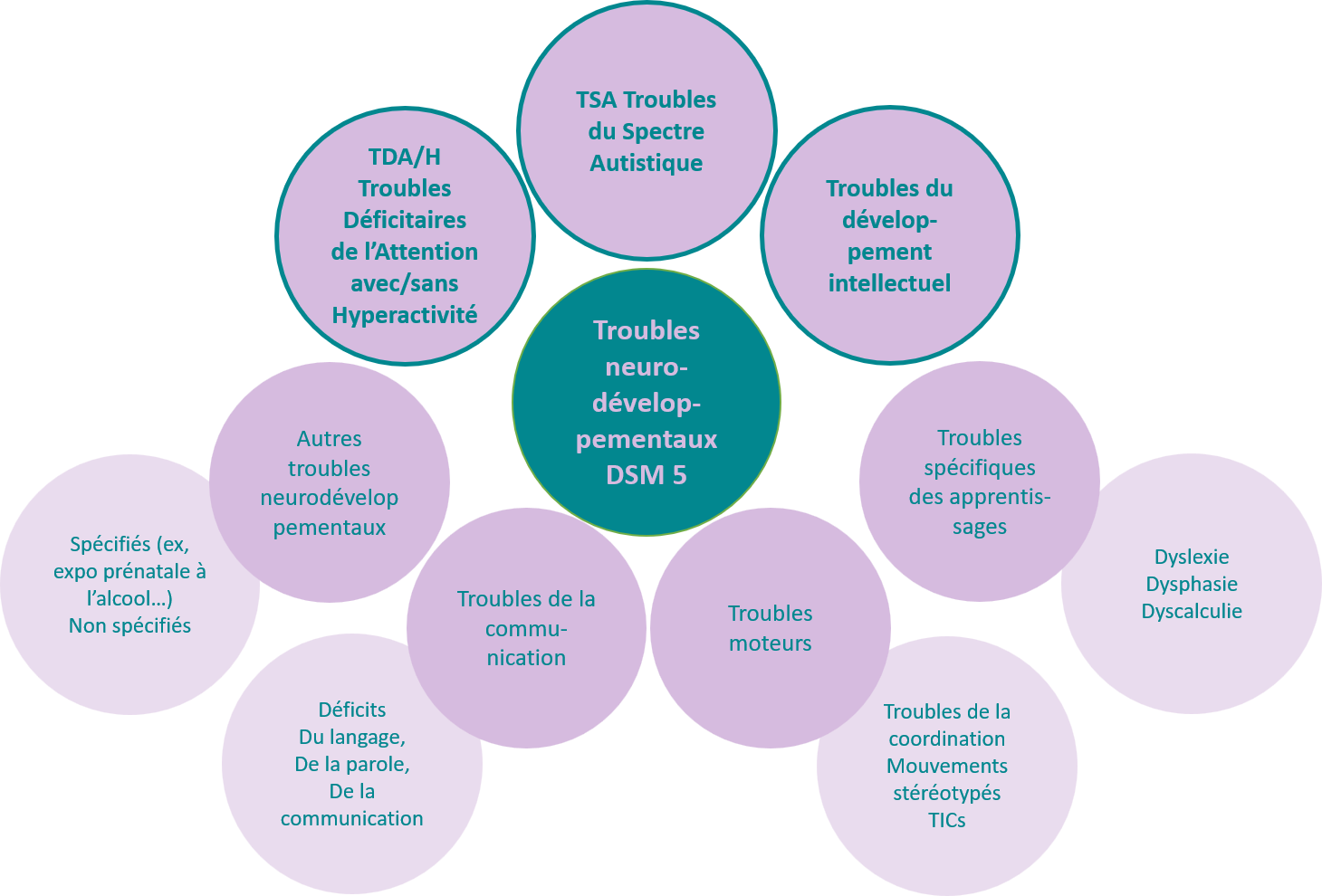

Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est classé dans la catégorie des troubles du neurodéveloppement. Il se caractérise par des symptômes d’inattention, accompagnés ou non de symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité, d’intensité inappropriée par rapport à l’âge de développement. Le TDAH peut présenter des formes avec inattention prédominante ou dans lesquelles l’hyperactivité et l’impulsivité prédominent, mais la forme la plus fréquente en population clinique est la forme combinée, associant les trois types de symptômes chez l’enfant.

Il affecte les enfants et persiste à l’adolescence ainsi qu’à l’âge adulte. Le TDAH doit être considéré a priori comme un trouble chronique même si l’expression clinique du trouble varie d’un individu à l’autre et chez un même individu au cours de sa vie. » (source : Recommandations de la HAS »)

Le diagnostic de TDA/H est un diagnostic clinique, se faisant sur une recherche d’éléments dans l’histoire de vie de l’enfance à la vie adulte.

La démarche que je propose inclus donc

- Un entretien approfondi

- La passation de questionnaires spécifiques

- Si cela semble indiqué la réalisation d’un bilan neuropsychologique complémentaire

Le bilan neuropsychologique – dans le sens de la passation de tests spécifiques – n’est pas nécessaire / indispensable au diagnostic de TDA/H. La réalisation du bilan est intéressante dans certaines situations afin de définir les éventuelles difficultés mais aussi les forces de la personne concernée. L’objectif est ainsi de pouvoir affiner les recommandations et préconisations d’adaptations pour faciliter le quotidien et l’insertion socio-professionnelle de la personne.

Haut potentiel intellectuel / Déficit intellectuel

Je propose des évaluations de QI – « Quotient Intellectuel ».

L’objectif est de répondre à des questions des personnes sur un éventuel HPI (Haut Potentiel Intellectuel) ou sur une possible Déficience Intellectuelle.

Cet examen est aussi souvent demandé lors de la constitution des dossiers pour la MDPH.